|

Gautsch Gautsch

NAISSANCE DU RÉGIME

DOUANIER DU PROTECTORAT

Nous avons pu

constater que depuis l’avènement de Sidi Mohamed Ben Abdallah, le

makhzen mena une série de négociations commerciales avec les

puissances européennes. Les dispositions douanières furent de plus

en plus la clé de voûte de ce concert avec le monde extérieur. La

réglementation douanière était, à l’évidence, un véritable

instrument utilisé judicieusement par les Sultans pour éviter que le

commerce ne devienne le monopole d’une puissance déterminée. La

barrière douanière était judicieusement utilisée pour freiner la

subite et forte pénétration étrangère à l’intérieur du pays. Malgré

le développement rapide du commerce international du XIXème siècle,

le Maroc tenait à n’importer de l’Europe que les produits qui lui

étaient strictement indispensables.

Le développement du

régime de la protection consulaire, après la conférence de Madrid8

7, aida à l’installation des maisons de commerce étrangères et

facilita leur action. Le traité anglo-marocain de 18568 8 qui assura

pour de longues années la suprématie du négoce britannique, ouvrit

de plus en plus l’Empire Chérifien aux courants commerciaux

extérieurs. L’ouverture de ces brèches dans le traditionnel

isolement makhzenien aboutira à de profondes mutations dans

l’organisation administrative du pays et notamment le fonctionnement

de ses douanes.

La conférence d’Algésiras,

qui établissait l’égalité économique entre les puissances, ouvrait

officiellement le Maroc au commerce international. Mais les clauses

économiques de ce traité international ne devinrent effectives

qu’après l’établissement du protectorat.

Ainsi, le statut

douanier du Maroc sous le protectorat avait en fait été institué par

l’acte d’Algésiras en 1906. Ce traité instaura dans son article

premier le principe de la stricte égalité économique pour toutes les

importations. Quelle que soit leur origine ou leur provenance, les

marchandises entrant au Maroc par mer étaient soumises à un droit de

10 % ad valorem et à une taxe de 2,5 % au profit de la caisse

spéciale des travaux publics.

Ce régime de porte

ouverte fut souligné par plusieurs analystes qui trouveront dans le

mécanisme douanier marocain basé sur un ordre purement fiscal un ”modèle

enviable de sagesse et de raison”90.

En ce qui concerne

les échanges par voie de surface, le régime algéro-marocain a fait

l’objet de nombreux pourparlers et des accords ont été passés à

différentes époques pour tenter de trouver une solution au problème

posé par la proximité du Maroc Oriental et de ”l’Algérie Française”.

Il s’agissait en effet de gérer un régime douanier coutumier qui

s’opérait depuis fort longtemps dans cette région.

Une première loi du

18 juin 1867 avait accordé l’entrée en franchise des produits

marocains sur le territoire algérien par le bureau d’Oujda. En 1892,

un accord franco-marocain a ramené les droits d’entrée des produits

algériens par la frontière orientale de 10 à 5 %. Depuis, naquit

dans la zone un véritable régime douanier spécial dont nous

développerons l’évolution par la suite.

LE PASSAGE DE L’AMANA AU

STATUT D’ADMINISTRATION

DES DOUANES ET IMPÔTS

INDIRECTS

|

L’institution des oumana des douanes avait pu garder son

cadre traditionnel tout en s’adaptant aux multiples réformes

structurelles et fonctionnelles que le makhzen n’a cessé d’y

apporter sous la pression des puissances coloniales. Ainsi,

bien après l’établissement du protectorat, le régime des

oumana des douanes avait perduré. La question peut se poser

alors : à partir de quel moment l’administration des Douanes

fut-elle restructurée selon les règles de la nouvelle

administration néo-coloniale ?

En guise de

tentative de réponse, il y a lieu de considérer que cette

mutation a commencé à se dessiner à travers les différents

plans de réforme mis en chantier par l’administration

coloniale dès 1912. C’est au mois de juillet 1912 que

l’inspecteur des finances Gallut fut appelé au Maroc pour

installer les services financiers du protectorat. Durant les

dix huit mois de service qu’il passa au Maroc, il établit

les premiers services de la direction générale des finances,

notamment les services du budget et des domaines. De 1914 à

1917, son successeur De Fabry, prit la relève en

s’intéressant particulièrement aux questions de la

comptabilité des impôts et de l’enregistrement. Il prépara

notamment le règlement sur la comptabilité publique de 1917.

Il appartient ensuite à François Pietri91 de diriger pendant

plusieurs années les destinées financières du Royaume. C’est

à lui qu’on attribue la nouvelle organisation des services

des douanes, des perceptions et du contrôle des engagements

de dépenses. |

Depuis que Pietri a

quitté l’administration coloniale pour la politique, c’est Mr Brauly

qui prit en mains la direction des services financiers.

L’administration

douanière qui fut rattachée aux services des finances du protectorat

était considérée parmi les administrations qui, quoique placée sous

l’autorité et le contrôle de la résidence, relevait néanmoins du

pouvoir législatif du Sultan92.

Les droits de

douane avaient en effet, depuis la naissance de l’Etat marocain sous

les Idrissides constitué la ressource principale la plus stable et

la plus rentable du budget de l’Etat. En 1904, le gouvernement du

Maroc, pour payer des dettes diverses et notamment le solde de

l’indemnité de guerre due à l’Espagne, avait emprunté d’un

consortium de banques françaises ayant à sa tête la Banque de Paris

et des Pays Bas. Le montant nominal de l’emprunt était fixé à

soixante deux millions cinq cent mille francs. Cet emprunt

constituait un engagement direct du Trésor du makhzen et recevait la

dénomination : “Emprunt 5% 1904 gagé par le produit des douanes

des ports de l’empire du Maroc” .

En vertu des

dispositions de l’article onze du contrat, l’emprunt était garanti

spécialement et irrévocablement par préférence et priorité à tous

autres emprunts, par la totalité du produit des droits de douane,

tant à l’entrée qu’à la sortie, de tous les ports de l’empire

existant ou à créer. Le produit des droits de douane devait servir

jusqu’à due concurrence à assurer le service des obligations en

intérêts, amortissements et frais de change. Dans le cas où le

produit des douanes des ports chérifiens serait insuffisant,

l’accord préconisait que le gouvernement marocain s’engageait à

compléter le service de l’emprunt par la totalité des autres

ressources de l’Etat.

Toutefois, compte

tenu du fait que la moyenne annuelle des droits de douane encaissés

de 1900 à 1904 estimée à douze millions de pesetas et dépassant

ainsi le montant nécessaire au service de l’emprunt, il avait été

décidé qu’une partie seulement de ces droits serait prélevée. Le

prélèvement des droits et taxes s’effectuait quotidiennement dans

chaque port et correspondait en fait à 60% de la recette globale.

L’accord prévoyait

une mesure de sauvegarde des intérêts des porteurs de titres. Si le

produit total des recettes douanières subissait pendant deux années

consécutives une diminution et n’atteignait plus la moyenne annuelle

de douze millions de pesetas, l’encaissement quotidien devrait être

augmenté dans une proportion telle que cette part représente

toujours 60 % de douze millions de pesetas, et ce, jusqu’à ce que le

montant total du produit annuel des douanes puisse atteindre de

nouveau le niveau de la recette de référence.

De même, l’article

quatorze de la convention stipulait que les droits de douane

devaient être toujours payés en monnaie or et argent ayant cours au

Maroc. L’encaissement des droits de douane affectés à l’emprunt

s’opérait par les soins des agents des douanes marocaines.

Cependant, le représentant des porteurs de titres avait la

possibilité de nommer un délégué auprès de chacune des douanes. Ce

délégué avait pour mission de procéder à des contrôles et enquêtes

pour tout ce qui concerne les affaires de la douane auprès de

laquelle il était accrédité.

Les oumana

devaient, à ce titre, remettre à ce contrôleur l’état des

encaissements, à l’entrée et à la sortie. Ainsi, était établi le

contrôle de la dette marocaine. Regnault, Consul Général de France à

Genève fut mis à la disposition du syndicat des porteurs français de

la dette marocaine. Le syndicat était domicilié à Tanger. Les

premiers délégués furent Levret et Berti, contrôleurs civils en

Tunisie, Jessé-Curély, élève consul, Valada, élève interprète, et

deux fonctionnaires des douanes tunisiennes9 3. Lorsque le Général

Lyautey retourna au Maroc le 29 mai 1917, Monsieur Berti, Directeur

du Contrôle de la Dette, était parmi les personnalités qui

assistaient à Casablanca à la cérémonie protocolaire de son

accueil94.

L’Administration

Centrale du Contrôle de la Dette s’établissait à, Fuente Nueva,

à Tanger sous la direction d’Eugène Luret, contrôleur civil,

autrefois détaché à la section d’Etat du gouvernement tunisien. Des

agences du contrôle furent également établies à Tanger, Tétouan,

Larache, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi et Mogador.

Les agents du

contrôle de la douane jouissaient de privilèges vis-à-vis du

makhzen. Ainsi, lorsqu’en 1912, le Grand Vizir El Mokri adressa une

circulaire aux caïd de Rabat, Salé, Casablanca, Safi et Mogador,

leur interdisant de recevoir les requêtes présentées directement par

les étrangers, il précisa que cette mesure ne s’appliquait pas aux

agents du contrôle de la douane95.

Dans chaque agence

était perçue, en monnaie hassani, 60 % des recettes douanières du

port d’attache. La délégation des porteurs de titres avait ainsi

touché, du premier juillet 1904 au 15 Mars1905, cinq millions de p e

s e t a s9 6. Outre la perception des droits et taxes, les agents du

contrôle s’occupaient dans les ports marocains à prendre

communication des manifestes ainsi que de tous les documents pouvant

servir à établir les statistiques des importations et exportations

marocaines.

Cette nouvelle

organisation était en fait conçue dans le but de suppléer à

l’administration traditionnelle des “oumana” des douanes. La

gestion des banques et le gouvernement français tenaient à ce que le

service de la dette fut organisé avec le maximum de soin et de

précision. De son côté, le “makhzen” avait demandé que les

délégués fussent des fonctionnaires spécialisés, envoyés d’Europe,

et non des commerçants investis des fonctions consulaires. Ces

derniers étaient soupçonnés d’une éventuelle entente avec les “oumana”

à la résidence, ce qui rendrait le contrôle douanier moins efficace.

C’est dans cet

esprit que le consul général Regnault, arrivé au Maroc le premier

juillet 1904, prit possession à partir du 11 juillet des douanes de

Tanger. Dès le 12 juillet, il effectua une randonnée à travers les

différents ports marocains pour y installer les délégués de la

nouvelle administration du contrôle de la dette. Plusieurs

témoignages soulignent que les cérémonies d’installation furent

entachées de nombreux incidents.

En effet, les ”oumana”

des douanes refusèrent de se dessaisir de leurs prérogatives et

s’opposèrent au contrôle que les agents français voulurent leur

imposer97. Dans certaines villes, comme à Casablanca, la cérémonie

se transforma en acte populaire de résistance qui provoqua les

premières émeutes de la future capitale économique du Royaume98.

Le quai d’Orsay

prit un grand soin de cacher ces incidents à l’opinion française. La

presse française s’est évidemment empressée d’assurer que tout

s’était très bien passé. Ainsi, le journal ”le Temps” publiait un

rapport attribué à Regnault dans lequel on pouvait lire” il n’y a

pas eu l’ombre d’un incident, et nous avons trouvé toujours le calme

le plus parfait. Partout, les ”oumana” nous ont

accueilli amicalement. Partout notre agent a été accrédité le plus

facilement du monde”99.

En réalité, d’après

Guillen, le rapport publié fut forgé de toutes pièces pour rassurer

l’opinion publique française et ne pas compromettre la hausse sur

les titres de l’emprunt qui garantissait un juteux bénéfice au

consortium des banques100.

Le rapport de

Regnault, conservé dans les archives du quai d’Orsay, est en fait

très différent. On peut y noter “l serait trop long de relater

les incidents de ce pénible voyage…...... Je me suis heurté à

l’hostilité générale des “oumana”, qui invoquaient la

longueur et les difficultés du texte du contrat pour demander des

délais et des instructions complémentaires ……… Mon secrétaire

marocain a refusé de m’aider, et s’est dérobé en disant qu’il était

seulement chargé de porter les ordres du Sultan et non de les

commenter…… A Casablanca, l’opposition des “oumana”

fut irréductible”.

Il aurait fallu à

Saint-René Taillandier de formuler d’énergiques protestations auprès

du makhzen pour que ce dernier adressât aux oumana de nouvelles

instructions. Ce n’est finalement qu’au courant du mois d’août que

le nouveau service mis en place commença à fonctionner101.

C’est dans ce

contexte que le service du “contrôle de la dette” fut donc

amené à superviser la gestion des oumana en douane, chargés de

l’encaissement des recettes douanières.

Ces mutations dans

la gestion des affaires douanières préoccupait au plus haut niveau

les représentations diplomatiques étrangères accréditées au Maroc.

Ainsi, dans une évaluation du nouveau système de gestion du service

de la dette, un an après sa mise en place, le consul britannique

Gerard Lawther notait dans un rapport confidentiel du 10 juin 1905

émis à partir de la capitale du makhzen à Fès :

Après le nouvel

emprunt contracté en 1910, la gestion directe des douanes fut

confiée à la même structure.

Jusqu’à

l’établissement du protectorat, les services des douanes à l’instar

des autres services financiers du makhzen étaient gérés par l’amine

al ”oumana”. La charge de ce grand commis de l’Etat semble

avoir été supprimée par le dahir du 5 août 1914 qui en avait confié

provisoirement les fonctions au grand vizir.

Le service des

douanes marocaines était passé, le 1er janvier 1918, des mains du

contrôle de la dette aux mains de l’administration du protectorat.

L’arrêté viziriel du 26 avril 1918 précise à cet effet que :“considérant

que l’Administration de la dette marocaine a remis au protectorat, à

compter du 1er janvier1918 le service des douanes, ce dernier est

rattaché à la Direction Générale des Finances”103.

|

Le 19

janvier 1918, Monsieur Pierre Paul SERRA, inspecteur

principal des douanes françaises, détaché hors cadres au

Maroc, a été nommé chef du service des douanes

marocaines104.

En

fait, ce n’est que le 26 janvier 1918 que la douane a

été rattachée à la Direction des Finances du nouveau

makhzen. Cette date pourrait être retenue comme

anniversaire de la naissance d’une nouvelle structure

douanière moderne au Maroc, d’autant plus qu’au niveau

de l’histoire contemporaine, le 26 janvier a été decresé

universellement comme journée mondiale des douanes.

|

La nouvelle

organisation des douanes au Maroc s’est caractérisée par l’adoption,

dès le 26 avril 1918, d’un nouveau statut du personnel français et

assimilé des douanes du protectorat français de l’empire

chérifien105.

Ce personnel était

divisé désormais en trois catégories :

- le cadre

supérieur ;

- le cadre

principal ;

- le cadre

secondaire.

Un arrêté du grand

vizir Mohammed El Mokri fixait, à partir du 27 avril 1918, les

pouvoirs et attributions du chef du service des douanes. Un arrêté

du 16 décembre 1918 fixa les pouvoirs du chef du service des douanes

et du directeur général des finances en matière de transaction.

Réorganisée par

dahir du 24 juillet 1920, la Direction Générale des Finances

comprenait de nouveaux services : budget et comptabilité, impôts et

contributions, douanes et régies, enregistrement et timbre et

domaines.

Dans le cadre de la

réforme administrative de 1947, les services publics du nouveau

makhzen furent érigés en six directions :

- des finances ;

- des travaux

publics ;

- de l’agriculture,

du commerce et des forêts ;

- de la production

industrielle et des mines ;

- de l’instruction

publique ;

- de la santé

publique et de la famille.

La Direction

Générale des Finances crée par dahir du Sultan Moulay Youssef en

date du 24 juillet 1920, comprenait trois divisions ayant chacune à

leur tête un directeur adjoint1 0 6. Compte tenu de sa grande

importance, l’administration des Douanes et Impôts Indirects,

constituait une des principales divisions de la Direction Générale

des Finances. De nouvelles attributions ont été confiées à la douane

comme suit :

a) les tarifs des

douanes et impôts indirects, les admissions exceptionnelles, les

privilèges diplomatiques, les propositions d’importation et

d’exportation ;

b) le recouvrement

et l’application des impôts indirects, taxes de consommation et

droit de garantie ;

c) les régimes

spéciaux, entrepôt, transit, admission temporaire, zones

bénéficiaires de droits réduits, rapport avec les autres zones du

Maroc ;

d) la surveillance

générale des côtes et frontières ainsi que la répression de la

contrebande ;

Des services

accessoires, ont été rattachés à la nouvelle administration, tels

que la perception de la taxe spéciale ad valorem de deux et demi

pour cent, du droit des pauvres, des droits de portes des

municipalités aux entrées par mer ainsi que la gestion du budget et

de la douane de Tanger.

LES CONSÉQUENCES DES

EMPRUNTS

(1902 - 1904 – 1910107)

SUR LA GESTION ET

L’ORGANISATION DES

DOUANES AU MAROC

Devant

l’aggravation de la situation financière et après l’échec de la mise

en oeuvre du Tertib, le makhzen était contraint de chercher de

nouvelles voies pour se procurer de l’argent. Il s’adressa alors à

Fabarez en mars 1902. Ce négociant en finance qui était co-associé

de la société

Gautsch,

se trouvait justement à Rabat auprès du Sultan.

Dans une lettre

adressée à

Gautsch

le 10 Septembre, le gouvernement marocain sollicite officiellement

un prêt commercial de 300.000 livres sterling (7.500.000 FF). Après,

d’âpres négociations et l’intervention de la Banque de Paris et des

Pays Bas, le contrat de prêt avait été finalement signé dans la nuit

du 30 au 31 décembre 1902108.

Multipliant les

prétextes pour différer le paiement, la Banque de Paris et des Pays

Bas demanda au préalable que les oumana des douanes, chargés de

prélever les sommes destinées au paiement trimestriel des intérêts,

aient reçu les instructions nécessaires. Le Sultan, adressa à cet

effet une lettre en l’objet aux oumana de Tanger dès la signature du

contrat.

N’ayant pu régler

définitivement ses difficultés financières, le makhzen s’était mis

d’accord, au cours de l’été 1903 avec la B.P.P.B. sur le principe

d’un gros emprunt public, lancé exclusivement à Paris et gagé sur

les douanes. Le 31 mai 1904, le conseil des vizirs approuva le

contrat final de l’emprunt proposé au makhzen. Ce contrat comportait

en fait d’onéreuses conditions imposées pratiquement aux

négociateurs marocains. Le makhzen n’avait donc pu toucher en

réalité que 10 millions de francs, mais s’était engagé à rembourser

62 millions et demi. Afin d’assurer le service de l’emprunt, il

avait dû abandonner 60 % des revenus douaniers pour toute la durée

de l’amortissement109.

Le 24 juin 1904, un

règlement instituait les conditions de ”contrôle provisoire”

exercé par la nouvelle administration de la gestion de la dette

marocaine.

L’article premier

de ce règlement consacrait le droit de désignation de contrôleurs

auprès de toutes les douanes chérifiennes. Les conditions d’exercice

du contrôle ont été minutieusement déterminées110.

Par un accord du 14

janvier 1910, le makhzen fit appel au concours du gouvernement

français en vue de faciliter le règlement de sa situation

financière. Dans ce cadre, un arrangement fut signé entre le Maroc

et la France le 21 mars 1910. Cette convention annonce un emprunt de

90 millions de francs pour le remboursement des dettes contractées

par le gouvernement marocain antérieurement au 30 juin 1909.

L’emprunt était garanti spécialement et irrévocablement en priorité

par le produit des droits de douane tant à l’entrée qu’à la sortie

de tous les bureaux de douane existant ou à créer. La garantie

s’exerçait uniquement sur la partie qui n’était pas nécessaire au

service de l’emprunt de 1904, à la garantie duquel la totalité du

produit desdits droits de douanes a été affectée et sous réserve

expresse de tous les droits appartenant au porteurs des titres de

l’emprunt 1904, en vertu du contrat du 12 juin 1904, qui régissait

cet emprunt. 5% seulement du produit des douanes tel que défini

ci-dessus étaient réservés au trésor du makhzen.

Cependant,

conformément à l’article 5 de l’arrangement du 21 mars 1910, le

gouvernement français admettait que les dépenses de l’administration

douanière soient imputées sur les recettes des douanes et que les

taxes nouvelles que le makhzen établirait dans les ports ne soient

comprises ni dans les gages ni dans le contrôle. A partir du premier

juin 1910, l’excédent libre du produit des douanes devait être porté

d’office par la Banque d’Etat à un compte nouveau ouvert

spécifiquement au service du nouvel emprunt.

La gestion de cette

série de prêts contractés par le makhzen et gagés sur ses douanes

avait eu plusieurs effets sur l’organisation de l’administration

douanière marocaine.

1) Effet sur la

gestion :

Ainsi, la

délégation de l’emprunt 1904, qui dirigeait le contrôle des douanes

a été depuis, chargée également de contrôler l’assiette et la

perception tant des droits de douane que des moustafade et sakkat.

Selon l’article 8

de la convention, le délégué des porteurs de titres111 a été

confirmé dans sa mission de contrôle des douanes jusqu’à complet

remboursement de l’emprunt de 90 millions de francs et exécution

intégrale des engagements financiers contractés par le makhzen à

l’égard du gouvernement français.

Ce délégué exerçait

ses attributions de contrôle douanier non seulement au profit des

porteurs de l’emprunt 1904, mais aussi dans l’intérêt tant des

porteurs de l’emprunt 1910 que de l’Etat français pris en sa qualité

de créancier du makhzen. Dans ce cadre, les attributions du délégué

du Ministre des Finances à l’Administration des Douanes étaient

étendues aux moustafades et à la sakkat.

Le délégué de

l’emprunt 1904 et le délégué du Ministère des Finances à

l’Administration des Douanes prenaient la qualification de “délégués

au contrôle de la dette makhzenienne”.

Les fonctions de

délégué du makhzen ne devaient toutefois être attribuées ou même

retirées sans le consentement du gouvernement français.

Tous les pouvoirs

ont été donnés aux deux délégués pour organiser le contrôle de

manière à faire produire aux divers revenus concédés leur rendement

maximum.

2/ Effets sur

l’organisation :

L’arrangement

franco-marocain de 1910 préconisait un règlement fixant les

conditions de fonctionnement intérieur de l’administration du

contrôle de la dette. Ce nouveau règlement devait être élaboré d’un

commun accord entre le Ministre des Finances du makhzen et le

délégué français.

Désormais, les

oumana, les adouls et les capitaines des ports ne pourront être

nommés par le makhzen que sur une liste de présentation dressée par

le délégué du Sultan, conformément aux lettres échangées entre les

Ambassadeurs et le Ministre des Affaires Etrangères. Leur révocation

devrait s’effectuer selon la même procédure.

Cette main mise sur

la gestion du personnel douanier a été confirmée par le droit

octroyé au délégué de France de nommer des contrôleurs au sein des

douanes. En ce qui concerne l’administration du service, toutes les

mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des services ne

pouvaient s’effectuer qu’après accord du délégué français.

Pour sauvegarder

une apparence de souveraineté, l’article 9 de l’accord précisait

cependant que le personnel des douanes, y compris les agents des

capitaineries du port, de l’aconage, des moustafade et sakkat, était

placé sous l’autorité du délégué marocain.

Un autre fait

important et très significatif pour l’organisation des douanes

consistait en l’abandon du calendrier de l’hégire pour la tenue des

écritures administratives et comptables. A partir de 1910, le budget

des douanes devrait être établi sur la base du calendrier grégorien

et avec la concordance du calendrier arabe.

Le délégué marocain

fut l’ordonnateur de ce budget, il devait à ce titre, le communiquer

dans le mois qui précède l’ouverture de l’exercice au Ministre des

Finances marocain et au gouvernement français. Ce budget était

alimenté en recette par une retenue sur le produit des revenus

encaissés et par les taxes d’aconage et de magasinage. En dépense,

le budget des douanes, supportait en sus des charges propres à ses

services, celles du contrôle et celles de l’aconage. Là aussi la

souveraineté de l’ordonnateur marocain n’était que théorique, car au

niveau de l’exécution du contrôle, le règlement de 1910 offrait au

délégué français des pouvoirs absolus.

Ainsi, tous actes

administratifs, décisions, ordres de paiement, et pièces comptables,

ordre de service, correspondances de toute nature, quel qu’en soit

le destinataire, émanant soit du délégué marocain, soit de ses

subordonnés dans les ports (les oumana en particulier) étaient

obligatoirement revêtus de la signature du délégué français ou d’un

contrôleur. Les infractions à cette règle devraient être punies

d’une peine disciplinaire et, en cas de récidive, de révocation.

Pour contrecarrer

la résistance des ”oumana” à cette véritable ingérence, le règlement

de 1910 avait pris le soin de prévoir que la seule signature du

délégué français ou du contrôleur en chef dans les ports, sera, en

cas d’absence ou d’abstention injustifiée des fonctionnaires

marocains considérée comme suffisante pour donner valeur et

authenticité à tous les documents sur lesquels elle était apposée.

Enfin, dans un

souci de rompre avec le système traditionnel de gestion des douanes

marocaines, toutes les dispositions réglementaires antérieures

concernant l’organisation et la gestion des douanes avaient été

abrogées. L’article 10 du règlement anticipait sur les nouvelles

missions douanières. Ainsi, dès que l’accroissement des recettes le

permettrait, le nouveau règlement prévoyait que les délégués au

contrôle de la dette organiseraient la surveillance de la

contrebande de commerce. A cet égard, il était prévu une

concertation avec le comité permanent des douanes à Tanger et le

makhzen en vue d’une plus sévère répression des délits de fraude et

de contrebande.

A partir de 1910,

le fermage des moustafade et sakkat dans les ports est mis sous la

gestion directe du service du contrôle de la dette. Les fermiers en

exercice de ces concessions avaient été invités à verser à partir de

la date du contrat d’emprunt, aux mains des délégués au contrôle de

la dette, la totalité des redevances stipulées à leur contrat.

Suivant qu’ils le jugeraient avantageux aux intérêts du trésor, les

délégués au contrôle de la dette avaient le choix soit de maintenir

les fermages ou biens, à expiration du délai de fermage en cours, y

substituer le régime de la perception directe.

LE STATUT DOUANIER DE LA

ZONE

INTERNATIONALE DE TANGER

Le makhzen avait

délibérément fait de Tanger une zone tampon à la pression économique

et commerciale qui s’exerçait avec une grande intensité et

régularité sur le pays depuis le XVIIème siècle.

Ainsi, la ville du

Détroit était-elle devenue au long des années une véritable capitale

diplomatico-économique. La diplomatie économique y était

particulièrement active et les questions douanières étaient souvent

l’objet de débats plus ou moins passionnants.

La lettre du Sultan

Moulay abderrahmane du 18 avril 1824112 au sujet des rapports de la

douane avec le corps consulaire montre bien la constante

préoccupation du makhzen pour la question douanière.

Cet état d’esprit

donna en fait à la ville de Tanger un statut douanier particulier.

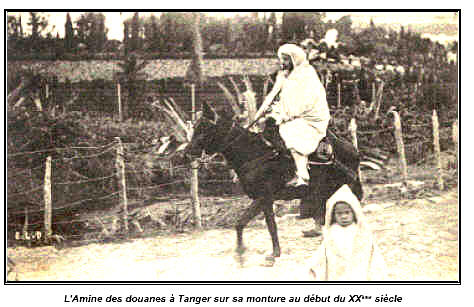

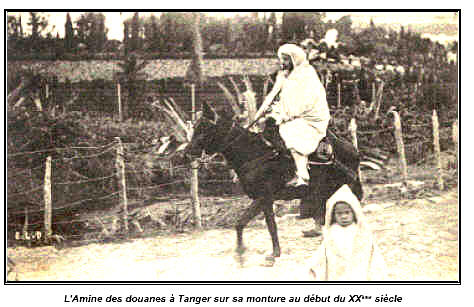

L’amine des douanes de Tanger était choisi parmi les grands

personnages de l’Etat. Tel fut le cas de Sidi Mohammed Ben Boubker

Laamarti qui était cité dans un rapport établi le 9 avril 1822 par

le commandant de l’escadre suédoise en ces termes ”Directeur des

douanes, commandant de la marine, ami de longue date de la Suède et

sans contredit le meilleur fonctionnaire public de l’empire qui

jouit d’un grand crédit auprès du Sultan et d’une influence bien

au-dessus de celle du gouverneur de Tanger”. Par ailleurs Hadj

Ahmed Ahardane fut un homme de confiance et Tajjer (commerçant) du

Sultan. A ce titre, il traita de nombreuses affaires sur les places

européennes. L’amine Abdallah Ibn Saïd Assalaoui fut chargé

d’accueillir Guillaume II lors de son débarquement théâtral à Tanger

le 31 mars 1905. Il fut décoré pour ses précieux services par

l’empereur d’Allemagne.

Dés le début du XX

ème siècle ce choix stratégique avait été notamment confirmé dans

les dispositions de l’Acte d’Algésiras de 1906. Tanger a été

désignée comme siège de la commission des valeurs douanières. Par

ailleurs, l’article 97 de la convention instituait à Tanger le

comité des douanes qui exerçait une haute surveillance sur le

fonctionnement des douanes. Le 3 juin 1910, le Consul Britanique

White fut désigné comme représentant du corps diplomatique au sein

du comité permanent des douanes pour un mandat de trois ans113.

UN RÉGIME DOUANIER

CONVENTIONNEL

Pour illustrer ce

constant statut douanier particulier de Tanger, il convient de

rappeler l’ordre du Sultan du Maroc du 12 avril 1883 désignant le

seul port de Tanger exclusivement pour l’exportation de 6.000 têtes

de bovins accordées à l’armée des Etats-Unis d’Amérique.

En 1910, la maison

de la dette marocaine ou ”Dar-Esself” fut la première

construction sur un verger qui deviendra “le Boulevard Pasteur”.

Cet édifice devait abriter un organisme d’Etat qui contrôlait les

emprunts contractés par le Maroc avant et après l’Acte

d’Algésiras114.

Dans ce cadre, un

véritable régime spécifique avait été instauré par la convention de

Paris du 18 décembre 1923115 et le dahir y annexé organisant

l’administration de la zone de Tanger fait à Rabat le 16 février

1924. Conformément aux dispositions de l’article premier du traité

de protectorat du 30 mars 1912 et de l’article sept de la convention

franco-espagnole, relative au Maroc, du 27 Novembre1912, “les

gouvernements contractants”116 avaient convenu de créer une zone

internationale à Tanger où il appartenait à des autorités et

organismes nommément désignés d’assurer l’ordre public et

l’administration générale de la zone par délégation de Sa Majesté le

Sultan du Maroc.

Cette délégation

d’administration fut expressément accordée par l’article premier du

dahir du 16 février 1924 a un organisme particulier : “Nous

octroyons par les présentes

à une administration internationale, une délégation générale et

permanente sous réserve de l’exercice de nos droits et pouvoirs à

l’égard de nos sujets dans ladite zone, droits et pouvoirs qui

seront exclusivement exercés par notre Mendoub et par nos

fonctionnaires chérifiens à Tanger ……..”.

Cette délégation

générale et permanente ne s’appliquait pas en matière diplomatique,

où il n’était pas dérogé aux dispositions de l’article 5 du traité

de protectorat du 30 mars 1912. Toutefois, l’administration

internationale était qualifiée pour traiter avec les consuls des

puissances à Tanger les questions intéressant ladite zone dans les

limites de son autonomie.

La zone de Tanger

était comprise dans les limites fixées par la convention

franco-espagnole du 27 novembre 1912117. Pour la zone de Tanger qui

bénéficiait d’un régime spécial et particulier, la circonscription

administrative et douanière fut instituée par l’article sept du

traité comme suit :

“Partant de Punta

Altarès sur la côte sud du détroit de Gibraltar, la frontière se

dirigera en ligne droite sur la crête de Djebel Beni Meyimel,

laissant à l’ouest le village appelé Douar Ez-Zeitoun et suivra

ensuite la ligne des limites entre le Fahs d’un côté et les tribus

de l’Andjera et de l’Oud-Ras de l’autre côté jusqu’à la rencontre de

l’oued Es-Seghir. De là, la frontière suivra le Thalweg de l’oued

Es-seghir, puis ceux des oueds M’harhar et Tahaddart jusqu’à la mer.

Le tout conformément au tracé indiqué sur la carte de l’Etat Major

espagnol qui a pour titre : “Croquis del Imperio de marruecos” à

l’échelle de 1/100.000e. Edition de 1906 .”

Le chef du

service de la douane de Tanger relevait de l’administration des

douanes marocaines. Il en découle que bien qu’intégrée dans

l’administration internationale de Tanger, l’institution douanière a

toujours pu conserver ses liens avec le makhzen ce qui impliquait

une unité douanière organisationnelle sur l’ensemble du territoire

douanier marocain.

Ce principe fut

d’ailleurs confirmé dans une lettre annexée à la convention du 18

décembre 1923 adressée par Poincaré, Président du Conseil, Ministre

des Affaires Etrangères, à Mr Quinones de Leon, Ambassadeur

d’Espagne à Paris. Dans cette missive datée à Paris du 7 février

1924, le Président du Conseil français signifiait à l’Ambassadeur

espagnol la décision d’affectation aux douanes chérifiennes d’un

fonctionnaire espagnol du service des douanes et du grade de

vérificateur principal (interventor principal)118. Cet agent était

nommé par le chef du service des douanes sur une liste de deux noms

présentés par le gouvernement espagnol. Il était placé sous

l’autorité du chef de service des douanes marocaines et venait

immédiatement après lui dans l’ordre hiérarchique. Il ne relevait

que de lui et ne pourrait cependant être son suppléant dans le

service. En fait, ce fonctionnaire “international” des douanes

chérifiennes était mis à même de s’assurer de l’application

impartiale du régime de taxation ad valorem des marchandises.

Dix ans après

l’entrée en vigueur du statut international de Tanger, il semble que

”le principe annoncé en ce qui concerne le rôle des agents

espagnols avait été reconsidéré par les autorités coloniales”.

Dans ce cadre, on peut retenir la déclaration de Pierre Laval à

l’ambassadeur espagnol Cardinas consignée dans cette lettre en date

du 13 novembre 1935.

“Se référant à

l’article 39 de la convention de Paris du 18 décembre 1923 et à

l’échange de lettres franco-espagnoles du 7 février 1924, le

gouvernement de la République Française s’emploiera volontiers en ce

qui le concerne, pour que pendant la prochaine période statutaire de

12 ans, un vérificateur principal espagnol de la douane de Tanger

exerce les fonctions de directeur adjoint de ce service et en cas

d’absence du titulaire ou de vacance du poste, assure la direction

intermédiaire du service aux mêmes conditions que le Directeur119”.

L’article 20 du

statut de Tanger fixait d’une façon très précise le domaine

d’intervention de l’administration douanière. La douane n’y était

habilitée à percevoir que les droits et taxes afférents aux

marchandises destinées à la consommation exclusive de la zone. Les

marchandises débarquées à Tanger et destinées à être utilisées ou

livrées à la consommation dans les zones française et espagnole

bénéficiaient du régime du transit ordinaire, de l’entrepôt ou de

l’admission temporaire. Les droits de douane y afférents devaient

être perçus aux bureaux de douane de la zone de consommation. Ce

régime de transit applicable était inspiré des conclusions de la

conférence de Barcelone de 1921. Les marchandises transitant par les

zones françaises et espagnoles acquittaient de leur côté, les droits

d’importation dès leur introduction sur le territoire assujetti de

la zone internationale de Tanger. Les droits d’exportation ne

portaient que sur les marchandises originaires de la zone.

Par ailleurs, en

vertu des dispositions de l’article 21 de la même convention, la

zone de Tanger participait pour sa part au service des emprunts de

1904 et de1910. La participation était proportionnelle au montant

des recettes douanières encaissées par la zone par rapport aux

recettes totales encaissées dans les ports des trois zones du Maroc

pendant l’année précédente. Le montant en était annuellement fixé

par rapport au montant des recettes douanières, après entente avec

les autorités des deux autres zones. Pour la première année, cette

participation n’était définitivement établie qu’en fin d’exercice et

les prélèvements de la douane s’exerçaient jusqu’à concurrence d’un

forfait de 500.000 francs et donnaient lieu, ultérieurement à

réception ou à restitution.

Les tabacs importés

sous le régime du transit dans le territoire douanier de Tanger y

étaient admis sous le régime de la suspension des droits de douane.

Ces denrées n’y acquittaient ni droit de porte ni taxe indirecte

locale. Cependant, le droit de deux et demi pour cent dont étaient

passibles les tabacs importés pour la consommation dans la zone

étaient acquis intégralement à la zone.

La convention

prévoyait par ailleurs la rédaction dans un délai de trois mois, par

une commission de techniciens britanniques, espagnols et français,

de projets de dahir réglementant les taxes de consommation sur les

sucres, les principales denrées coloniales et leurs succédanés (thé,

café, cacao, vanille etc.…), les bougies, les bières.

Le produit de la

taxe spéciale revenant à la zone de Tanger était versé à la Banque

d’Etat, pour le compte de la zone.

L’administration du

contrôle de la dette qui conservait les droits privilèges et

obligations qu’elle tenait de la convention du 21 mars 1910 avait le

droit de demander au gouvernement chérifien de nommer le chef du

service de la douane de Tanger qui relevait de l’administration

centrale des douanes marocaines.

Le service des

douanes et régies de Tanger percevait les droits et taxes de douane

sur les marchandises importées pour la consommation de la zone et

sur les marchandises exportées de ladite zone. Il encaissait

également les redevances et bénéfices du monopole des tabacs ainsi

que le droit de deux et demi pour cent établi par l’acte d’Algésiras

au titre de la taxe spéciale des travaux publics.

Il ordonnançait et

recouvrait en outre le produit des diverses taxes de consommation.

Le service des douanes de Tanger était également habilité à prélever

d’office sur les sommes qu’il encaissait, et après remboursement de

ses frais de régie, le montant des diverses dépenses obligatoires de

la zone internationale qu’il remettait à l’échéance aux créanciers

auxquelles elles revenaient:

1) A la délégation

des porteurs de titres des emprunts de 1904 et de 1910 : la part de

Tanger dans le service desdits emprunts ;

2) A l’Etat

chérifien : les droits de douane payés par le monopole des tabacs et

qui ne correspondaient pas à la consommation tangeroise ;

3) A la compagnie

de Tanger - Fès : la part de Tanger dans la garantie de ses emprunts

;

4) A la compagnie

du port de Tanger : les annuités du service de ses emprunts.

Le service des

douanes et régies remettait d’autre part le produit de la taxe

spéciale à la banque du Maroc. Lorsque les recettes encaissées

étaient inférieures au total des prélèvements ci-dessus, le déficit

était alors imputé par référence sur l’ensemble des recettes de

Tanger ou le cas échéant, sur son fond de réserve. Par contre si les

recettes étaient supérieures, l’excédent était versé à la Banque

d’Etat à la disposition de l’administration de la zone.

Le budget du

service de la douane était présenté chaque année, avant le 15

novembre, à l’Administrateur de la zone, qui le soumettait à

l’approbation de l’assemblée. En cas de désaccord, le différend

entre l’administration de la zone et le service de la douane était

arbitré par le comité de contrôle qui statuait à la majorité des

voix. Une majorité des trois quarts était nécessaire pour les

différends relatifs à la création et à la suppression d’emplois. Au

cas où l’approbation du budget du service de la douane

n’interviendrait pas avant le 1er janvier, les prévisions

budgétaires de l’année antérieure s’appliquaient d’office au nouvel

exercice. Le comité de contrôle devait le cas échéant, et à la

majorité des trois quarts, soumettre au gouvernement chérifien une

demande motivée de remplacement du chef du service de la douane.

Le dahir chérifien

du 16 février 1924 organisant l’administration de la zone de Tanger

comportait également un ensemble de dispositions relatives à la

douane et son rôle dans la gestion administrative de la zone. Le

comité de contrôle du budget de la zone devait ainsi s’assurer pour

chaque exercice que le produit des douanes et des taxes de

consommation suffisait à assurer les dépenses obligatoires. Dans le

cas contraire, il procédait à l’affectation de tous autres produits

qu’il jugeait utiles à l’acquittement intégral des dépenses.

En dehors des

dépenses obligatoires, l’ordonnancement des dépenses appartenait au

Directeur des Finances. L’encaissement des recettes et le paiement

des dépenses étaient effectués par un comptable nommé par le comité

du contrôle à l’exception du produit des douanes et des taxes de

consommation.

Le produit des

douanes et des taxes de consommation était directement recouvré par

les agents de la douane. Cette procédure marquait déjà l’autonomie

du service douanier par rapport aux autres services de

l’administration internationale de Tanger. Ce rôle prépondérant que

jouait la douane dans l’exercice budgétaire de la zone de Tanger fut

expressément reconnu par l’article 46 du dahir susvisé qui stipulait

notamment que les principales recettes d’intérêt général sont

fournies par :

- les douanes ;

- les taxes de

consommation sur le sucre, le thé, le café, les bières, les bougies,

l’alcool, les denrées coloniales ;

- le produit de la

taxe spéciale de deux et demi pour cent sur les importations.

Le même article 46

ajoutait que l’une des principales dépenses d’intérêt général était

entre autres, la contribution aux emprunts de 1904 et de 1910 qui

fut une dépense obligatoire imputée par priorité sur le produit des

douanes et taxes de consommation.

Par ailleurs, en

vertu des dispositions de l’article 14 dudit dahir, l’administration

internationale ne pouvait, sans entente préalable avec les autorités

des deux autres zones, réglementer les questions concernant le

cabotage et toutes autres matières connexes aux questions douanières

et intéressant la généralité des ports marocains. Enfin, il convient

de signaler la confirmation par le dahir (Art 3) du principe de la

franchise douanière accordée pour les effets et objets importés par

le Sultan ainsi que tous les membres de la famille Royale résidant

dans la zone de Tanger.

En 1926, un arrêté

viziriel approuva l’accord intervenu entre la zone française et la

zone de Tanger au sujet du règlement des échanges de marchandises

d’origine étrangères effectués par mer entre ces deux zones. L’objet

de cet accord douanier était la facilitation des relations

commerciales tout en réservant à chaque zone les droits et taxes

afférent aux marchandises d’origine étrangère effectivement

consommées sur son territoire douanier.

Dans ce cadre, les

marchandises étrangères faisant l’objet d’échange par mer entre

Tanger et la zone française devaient être expédiées soit en

transbordement, soit sous le régime du cabotage. Dans le premier

cas, le bureau de douane où la marchandise était transbordée devait

délivrer simplement le titre de mouvement destiné à accompagner la

marchandise. Les droits de douane, taxe spéciale et taxes de

consommation étaient dès lors liquidés et perçus au port de

destination. Si au contraire, la marchandise étrangère provenait du

commerce libre qui en a déjà acquitté les droits et taxes, le bureau

d’expédition devait délivrer au déclarant un passavant sur lequel il

liquidait pour ordre les droits de douane à la valeur du jour de

l’expédition en vue de leur restitution ultérieure à la zone de

destination. Les passavants étaient recueillis par la douane de la

zone de destination et repris sur un registre ouvert à cet effet. A

la fin de chaque trimestre, un bordereau récapitulatif devait être

envoyé au bureau de destination. Ce dernier devait en accuser

réception dans un délai de 15 jours et faire les observations qu’il

jugeait opportunes.

Ce règlement ne

visait que les droits de douane. Les taxes intérieures de

consommation demeuraient définitivement acquises à la zone qui en

avait effectué la perception. Quand aux droits d’exportation sur les

marchandises marocaines, il avait été décidé, qu’ils revenaient à la

zone dont elles sont originaires120.

En matière de

règles d’origine, il importe de souligner qu’une loi spécifique du

22 novembre 1943 définissait expressément l’origine tangéroise des

marchandises en matière douanière. Cette réglementation spéciale de

l’origine tangeroise en douane fut appliquée jusqu’en 1958. A cette

époque, il avait été jugé que les conditions de l’octroi de

l’origine tangeroise étaient plus restrictives que celles qui furent

en vigueur dans les autres parties du Royaume. S’appuyant sur les

perspectives de la charte Royale de Tanger d’unifier les

réglementations et de faciliter la circulation des marchandises,

l’article premier de la loi de 1943 avait été abrogée. Un dahir du 5

février 1958 étendait à la province de Tanger les dispositions de

l’article 3 du dahir du 30 décembre 1939 concernant la définition de

l’origine des marchandises en matière douanière121.

NOUVELLES MESURES

DOUANIÈRES SPÉCIFIQUES PROPRES

À LA ZONE INTERNATIONALE

DE TANGER

L’article premier

de la convention de Paris du 18 décembre 1923 avait instauré le

principe de création d’une autorité chargée d’assurer, par

délégation du Sultan, l’ordre public et l’administration générale de

la zone internationale de Tanger.

Le dahir du Sultan

Moulay Youssef du 16 février 1924, organisant l’administration de la

zone octroya à une administration internationale, une délégation

générale et permanente pour la gestion de la zone. Cette délégation

comportait cependant deux limites :

1) elle ne

s’étendait pas aux droits et pouvoirs qui étaient exclusivement

exercés par le mandoub et les fonctionnaires du makhzen à Tanger ;

2) elle ne

s’appliquait pas en matière diplomatique qui continuait à être régie

par les dispositions de l’article 5 du traité du protectorat du 30

mars 1912.

Dans ce cadre, une

assemblée législative internationale exerçait le pouvoir législatif

et réglementaire. Le pouvoir exécutif était confié à

l’administrateur , qui représentait l’organisme international à

l’égard des tiers et transmettait les décisions de l’assemblée au

comité de contrôle. L’administrateur de la zone internationale de

Tanger notifiait aux chefs des services intéressés les décisions de

l’assemblée qui en assuraient l’exécution sous sa responsabilité.

|

L’administrateur avait sous ses ordres trois

administrateurs adjoints. Un premier adjoint qui le

remplaçait en cas d’absence et qui sous sa direction

était plus spécialement chargé des services d’hygiène et

d’assistance. Le second adjoint était chargé des

services judiciaires. Le troisième administrateur

adjoint supervisait particulièrement les services

financiers. Selon la convention de Paris (Art 35)

l’administrateur adjoint chargé des services financiers

devait être obligatoirement de nationalité britannique.

Il était nommé par dahir sur demande du comité de

contrôle. A ce titre, il supervisait les services de

douane à Tanger122.

|

C’est dans le cadre

de ce nouvel environnement politico-réglementaire qu’étaient

instaurées les nouvelles réformes de l’administration internationale

de Ta n g e r. Parmi ces réformes s’inscrivaient des nouveaux

régimes douaniers dont on peut citer notamment le régime de

l’entrepôt fictif, celui des droits de consommation sur certaines

denrées, ainsi que le régime des alcools et des bières.

1/ Institution de

droits de consommation :

Par dahir du 15 mai

1925 (21 Chaoual 1343) des droits de consommation avaient été

institués dans la zone de Tanger sur les sucres et produits

édulcorants, les denrées coloniales et leurs succédanés et sur les

bougies. Ces droits étaient perçus à l’importation ou à la

production. Les déclarations, vérifications et perceptions étaient

opérées suivant les règles admises en matière de droits de douane.

Les produits passibles des droits de consommation ne pouvaient être

importés que par le bureau des douanes du port de Tanger ou des

bureaux expressément désignés par la douane sur la frontière

terrestre . Des mesures coercitives étaient prévues pour tous les

contrevenants à la réglementation en la matière.

Les produits

concernés par cette réglementation étaient :

- les sucres bruts,

raffinés et candis-glucose, sirop, miel, bonbons et fruits, confits

au sucre, biscuits sucrés, confitures, marmelades, gelées et

compotes de fruits (200 francs les cent kilogrammes nets) ;

- la saccharine et

autres substances édulcorantes artificielles (300 francs/kg net) ;

- les mélasses (20

francs les 100 kgs nets) ;

- le thé (500

francs les 100 kgs nets), le café vert (300 francs les 100 kgs nets)

;

- le café torréfié

ou moulu et succédanés (400 francs les 100 kgs nets) ;

- les racines de

chicorée préparées (100 fracs les 100 kgs nets) ;

- le poivre, le

piment fort (500 francs les cents kgs nets) ;

- le cacao broyé et

le beurre de cacao (300 francs les cents kgs nets) ;

- le cacao en fèves

et pellicules (200 francs les 100 kgs nets) ;

- le chocolat (300

francs les 100 kgs nets) ;

- les amomes,

cardamones, macis, cannelles, muscades et girofles (500 francs les

100 kgs nets) ;

- les bougies et

cierges (150 francs les 100 kgs nets)123 ;

- gasoils (70

francs les 100 kgs nets) ;

- cartes à jouer

(10 francs le jeu) ;

- briquets (20

francs le briquet en métal) (50 francs le briquet en argent) (200

francs le briquet en or ou en platine).

2/ Institution du

régime de l’entrepôt fictif dans la zone de Tanger :

|

La loi

du 26 avril 19271 2 4 instaurant le régime de l’entrepôt

fictif dans la zone de Tanger constituait l’une des

premières réformes instituées par la nouvelle

administration internationale. Un entrepôt fictif

pouvait être constitué dans les magasins du commerce

pour les marchandises d’origine étrangère spécialement

désignées par l’assemblée consultative. La liste des

produits bénéficiant de ce régime était arrêtée par

l’assemblée après avis du chef du service des douanes de

la zone. La durée de séjour des marchandises dans les

magasins ne pouvait excéder le délai d’un an. Les

marchandises entreposées pouvaient être réexportées ou

mise à la consommation locale dans les conditions

réglementaires .

|

L’admission au

bénéfice de l’entrepôt fictif était autorisée par décision du chef

du service des douanes à Tanger au vu d’une demande établie sur

papier timbré et contenant l’engagement de payer à la douane , à

titre de frais de surveillance, une redevance forfaitaire fixée à

500 francs par an125. Cette redevance pouvait être fractionnée par

douzièmes, mais elle était due pour la totalité du mois grégorien au

cours duquel commençait ou finissait l’entrepôt. Le demandeur devait

en outre donner à la douane la description des locaux d’entrepôt et

la désignation précise des marchandises à entreposer.

Les marchandises

étaient reçues en entrepôt sous couvert d’une déclaration détaillée

indiquant les magasins où elles étaient enfermées. La régularisation

s’effectuait par le dépôt d’une déclaration en détail écrite après

octroi d’un permis spécial de la douane. Les marchandises mises à la

consommation dans le délai réglementaire étaient passibles des

droits et taxes sur la base de la valeur à la date de

l’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation. Le

service des douanes tenait pour chaque entrepôt un compte d’entrée

et de sortie des marchandises entreposées. Les marchandises admises

au bénéfice du régime de l’entrepôt fictif se présentaient comme

suit126 :

- houilles ;

- huiles minérales

lourdes ;

- huiles minérales

(brutes et raffinées) et leur dérivées ;

- huiles

comestibles destinées à la fabrication des conserves ;

- feuilles de fer

blanc destinées à la fabrication des emballages ;

- caisses en bois

vides ;

- bois bruts

équarris ou sciés ;

- boites, bidons,

estagnons et autres récipients en fer blanc ;

- tabacs en

feuilles ;

- eaux de vie de

vin ;

- moût concentré de

raisins ;

- tartrate de chaux

et de potasse ;

- farine de manioc

;

- fécule de manioc

;

- fécule de maïs ;

- fécule de pomme

de terre ;

- farine de viande

;

- peaux et

pelleteries pour fourrures ;

- sacs et toiles

d’emballage.

En 1948,

l’assemblée consultative adopta une nouvelle loi portant

réglementation du régime de l’entrepôt fictif pour les matières d’or

et d’argent brutes ou monnayées, le platine et le palladium, ainsi

que pour les pierres gemmes et perles fines dites précieuses.

L’importation de ces produits sous le régime de l’entrepôt fictif de

la zone de Tanger était réservée exclusivement aux établissements

bancaires agréés à cet effet par l’administrateur de la zone, et

dont les noms ont été publiés au bulletin officiel de la zone.

L’agrément était délivré pour une période d’un an, renouvelable par

tacite reconduction par période annuelle sauf préavis de trois mois.

Il pouvait être retiré par l’administrateur de la zone sans

justification de sa décision.

L’admission au

bénéfice de ce régime était autorisée par décision du chef du

service des douanes au vu d’une demande établie sur papier timbré et

contenant :

- l’indication de

l’objet de l’entrepôt ;

- la description

des locaux de l’entrepôt ;

- le montant

maximum des droits dont le crédit est demandé ;

- l’engagement de

payer à la douane à titre de frais de surveillance : une redevance

forfaitaire fixée à 25.000 francs par an.

Les marchandises

étaient admises en entrepôt fictif sur présentation d’une

déclaration signée par l’entrepositaire. Toute opération de sortie,

soit en vue du transfert dans un autre entrepôt, soit pour la

consommation, soit pour la réexportation devait avoir lieu sous

couvert d’une déclaration en détail écrite après octroi d’un permis

spécial des douanes.

Les agents de

l’administration des douanes tenaient pour chaque entrepôt un compte

d’entrée et de sortie des marchandises entreposées. Ces marchandises

devaient être présentées par le soumissionnaire et à toute

réquisition en mêmes qualité et quantité, dans les mêmes colis et

avec les mêmes marques. Le soumissionnaire était, en outre, tenu de

mettre à la disposition des agents des douanes, les hommes et le

matériel nécessaire pour faciliter le recensement des marchandises

en entrepôt.

Les banques

entrepositaires étaient seules obligées vis-à-vis de la douane en

vertu de leurs déclarations alors même qu’elles n’étaient pas

propriétaires des articles mis en entrepôt. Leur responsabilité ne

cessait qu’après qu’elles eurent fait intervenir un tiers pour qu’il

s’engageât vis-à-vis du service et que l’engagement de ce tiers eut

été accepté par la douane.

3/ Régime douanier

des alcools et des bières :

Ce régime fut

instauré dans la zone internationale de Tanger par dahir du 15 mai

1925 (21 chaoual 1343). En vertu de cette réglementation, étaient

passibles d’un droit de consommation de 500 francs l’hectolitre

d’alcool pur, les alcools excédant quatorze degrés centésimaux

contenus dans les vins, mistelles, vermouths, vins de liqueurs ou

d’imitation et sur la totalité de l’alcool contenu dans les eaux de

vie, esprits, liqueurs, fruits à l’eau de vie, les médicaments, les

parfums et les autres liqueurs non dénommées. Les alcools éthyliques

dénaturés en vue des usages industriels ou domestiques n’étaient

assujettis qu’à un droit de deux francs par hectolitre d’alcool pur.

Cette même

réglementation interdisait, sauf autorisation du chef du service des

douanes, l’importation, la fabrication et la circulation des

alambics et de tout appareil ou portion d’appareil propre à la

distillation des alcools ou au repassage des eaux de vie et des

esprits. Le déplacement de ces instruments dans la zone était soumis

à la délivrance par le service des douanes locales d’un

laissez-passer. Les bières étaient passibles d’un droit de

consommation de quatre francs par degré hectolitre de moût.

Un dispositif

répressif était également prévu à l’encontre des auteurs d’actes de

fausses déclarations et de contrebande en la matière.

4/ Régime de

prohibition et de change :

Un avis de l’Office

Marocain des Changes du 14 octobre 1952 avait prescrit aux

commerçants importateurs de marchandises marocaines en provenance de

Tanger qu’ils pourraient, après importation, obtenir l’autorisation

de régler leur fournisseur tangerois. Pour ce faire, il leur

appartenait au moment du dédouanement de la marchandise, d’établir,

en triple exemplaires, un certificat d’importation1 2 7 en y

joignant le passavant de douane et une facture visée pour

certification d’origine par l’attaché commercial près le Consulat

Général de France à Tanger.

RÉGIME DOUANIER DE LA

ZONE ESPAGNOLE

Le statut de la

zone du protectorat espagnol au Maroc découlait en principe des

dispositions du traité franco-espagnol du 27 novembre 1912. Par

cette convention, la France instaura une zone d’influence dans

laquelle il appartenait à l’Espagne de prêter son assistance au

gouvernement marocain pour l’introduction de réformes

administratives, économiques et financières. Les articles, deux et

sept du traité, instauraient des lignes de démarcations qui

délimitèrent les trois zones d’administration attribuée

respectivement à la France, à l’Espagne et à l’administration

internationale de Tanger.

De ce fait, un

nouveau territoire douanier assujetti à l’administration espagnole

était ainsi délimité au Nord du Maroc, la frontière séparatrice des

zones d’influence française et espagnole partait de l’embouchure de

la moulouya et remontait le thalweg de cet oued jusqu’à un kilomètre

en aval de Mechra-klila. De ce point, la ligne de démarcation

suivait jusqu’à Djbel Beni Hassan le tracé fixé par l’article deux

de la convention du 3 octobre 1904.

Du Djebel Ben

Hassen, la frontière rejoignait l’oued Ouergha au Nord de la Djema

des cheurfa Tfraout, en amont du coude formé par la rivière. De là,

se dirigeant vers l’Ouest, elle suivait la ligne des hauteurs

dominant la rive droite de l’oued Ouergha jusqu’à son interception

avec la ligne Nord-Sud définie par l’article 2 de la convention de

1904. Dans ce parcours, la frontière contournait le plus étroitement

possible la limite Nord des tribus riveraines de l’oued Ouergha et

la limite sud de celles qui n’étaient pas riveraines en assurant une

communication militaire non interrompue entre les différentes

régions de la zone espagnole. Elle remontait ensuite vers le Nord en

se tenant à une distance d’au moins 25 kilomètres à l’Est de la

route de Fès à El kssar El Kébir par Ouezzan jusqu’à la rencontre de

l’oued Loukkos, dont elle decendait le thalweg jusqu’à la limite

entre les tribus Sarsar et Tlix. De ce point, elle contournera le

Djebel Ghani, laissant cette montagne dans la zone espagnole, sous

réserve qu’il n’y serait construit de fortifications permanentes.

Enfin, la frontière rejoignait le parallèle 35° de latitude Nord

entre le douar Mgarya et la Marva de Sidi Slama, et suivait ce

parallèle jusqu’à la mer.

Au sud du Maroc, la

frontière des zones française et espagnole était définie par le

Thalweg de l’oued Draâ, qu’elle remontait depuis la mer jusqu’à sa

rencontre avec le méridien 11° ouest de Paris. Elle suivait ce

méridien vers le sud jusqu’à sa rencontre avec le parallèle 27° 40’

de latitude nord. Au sud de ce parallèle, les articles 5 et 6 de la

convention du 3 octobre 1904 restaient applicables. Les régions

marocaines situées au nord et à l’est de cette délimitation

demeuraient sous l’influence administrative française.

Le gouvernement

marocain ayant, par l’article 8 du traité du 26 avril 1860, concédé

à l’Espagne un établissement à Santa Cruz de Mar Pequena (Ifni), il

était entendu que le territoire de cet établissement avait les

limites suivantes : au nord, l’oued Bou Sedra depuis son embouchure,

au sud, l’oued Noun depuis son embouchure, à l’est, une ligne

distante approximativement de 25 kilomètres de la côte.

Le traité, après

avoir fixé avec précision les zones d’influence de chacune des

parties, avait défini la répartition des produits des recettes

douanières d’une part ainsi que les droits, prérogatives et

privilèges des emprunts de 1904 et 1910 d’autre part. La répartition

du produit des douanes fut réglée par l’article 13 du traité qui

préconisait qu’il y avait lieu d’assurer à la zone française et à la

zone espagnole le produit revenant à chacune d’elles sur les droits

de douane perçus à l’importation. Les deux gouvernements convenaient

ainsi :

“1/

que balance faite des recettes douanières que chacune des deux

administrations zonières encaissera sur les produits introduits par

ses douanes à destination de l’autre zone, il reviendra à la zone

française une somme totale de 500.000 pesetas hassani, se

décomposant ainsi :

a) une somme

forfaitaire de 300.000 pesetas hassani applicable aux recettes des

ports de l’ouest ;

b) une somme de

200.000 pesetas hassani applicable aux recettes de la côte

méditerranéenne, sujette à révision lorsque le fonctionnement des

chemins de fer fournira des éléments exacts de calcul. Cette

révision éventuelle pourrait s’appliquer aux versements

antérieurement affectés, si le montant de ceux-ci était supérieur à

celui des versements à réaliser dans l’avenir ; toutefois, les

versements dont il s’agit ne porteraient que sur le capital et ne

donneraient pas lieu à un calcul d’intérêts. Si la révision ainsi

opérée donne lieu à une réduction des recettes françaises relatives

aux produits douaniers des ports de la Méditerranée, elle entraînera

ipso facto le relèvement de la contribution espagnole aux charges

des emprunts susmentionnés.

2/ Que les recettes

douanières encaissées par le bureau de Tanger devront être réparties

entre la zone internationalisée et les deux autres zones, au prorata

de la destination finale des marchandises. En attendant que le

fonctionnement des chemins de fer permette une exacte répartition

des sommes dues à la zone française et à la zone espagnole, le

service des douanes versera en dépôt à la Banque d’Etat l’excédent

de ces recettes, paiement fait de la part de Tanger.”

Les administrations

douanières des deux zones s’entendront par l’entremise de

représentants qui se réuniront périodiquement à Tanger, sur les

mesures propres à assurer l’unité d’application des tarifs. Ces

délégués se communiqueront à toutes fins utiles les informations

qu’ils auront pu recueillir tant sur la contrebande que sur les

opérations irrégulières éventuellement effectuées dans les bureaux

des douanes.

Les deux

gouvernements s’efforceront de mettre en vigueur à la date du 1er

mars 1913 les mesures visées sous le présent article.

De plus, l’article

15 précisait qu’en ce qui concerne les avances faites par la Banque

de l’Etat sur les cinq pour cent des douanes, il était apparu

équitable de faire supporter par les deux zones non seulement le

remboursement desdites avances, mais d’une manière générale, les

charges de la liquidation du passif du makhzen à cette époque. Ceci

indique clairement que les avances de la Banque d’Etat gagées sur le

cinq pour cent du produit de la douane constituaient une grande

partie du passif du makhzen.

Après avoir

confirmé dans son article dix le principe d’affectation aux dépenses

du produit des impôts collectés dans la zone y compris les revenus

des douanes, le traité fixa les conditions de garantie des droits,

prérogatives et privilèges des emprunts de 1904 et 1910 dans ladite

zone. Dans ce cadre, l’article douze du traité apportait les

précisions ci-après :

“- le Gouvernement

de Sa Majesté le Roi d’Espagne ne portera pas atteinte aux droits,

prérogatives et privilèges des emprunts 1904 et 1910 dans sa zone

d’influence.

- en vue de mettre

l’exercice de ces droits en harmonie avec la nouvelle situation, le

Gouvernement de la République française usera de son influence sur

le représentant des porteurs pour que le fonctionnement des

garanties dans ladite zone s’accorde avec les dispositions

suivantes:

La zone d’influence

espagnole contribuera aux charges des emprunts 1904 et 1910 suivant

la proportion que les ports de ladite zone, déduction faite des

500.000 p.h.1 2 8 dont il sera parlé plus loin, fournissent à

l’ensemble des recettes douanières des ports ouverts au commerce.

- Cette

contribution est fixée provisoirement à 7,95 %, chiffre basé sur les

résultats de l’année 1911. elle sera révisable tous les ans, à la

demande de l’une ou de l’autre des parties. La révision prévue devra

intervenir avant le 15 mai suivant l’exercice qui lui servira de

base. Il sera tenu compte de ces résultats dans le versement à

effectuer par le Gouvernement espagnol.

- Le Gouvernement

de Sa Majesté le Roi d’Espagne constituera chaque année à la date du

1er mars, pour le service de l’emprunt 1910 et, à la date du 1er

juin, pour le service de l’emprunt 1904, entre les mains du

représentant des porteurs de titres de ces deux emprunts, le montant

des annuités fixées. En conséquence, l’encaissement au titre des

emprunts sera suspendu dans la zone espagnole par application des

articles 20 du contrat du 12 juin 1904 et 19 du contrat du 17 mai

1910.”

En ce qui

concerne la détermination de la valeur en douane, l’article dix huit

du traité préconisait la désignation d’un délégué représentant le

khalifa de la zone espagnole pour siéger au sein du comité de la

valeur en douane créé par l’article 96 de l’acte d’Algésiras.

Le produit de la

taxe spéciale prévu à l’article 66 de l’acte d’Algésiras perçu par

la douane dans la zone espagnole était spécifiquement affecté à

l’exécution aux travaux publics destinés au développement de la

navigation et du commerce dans les ports de cette zone. Toutefois,

les modifications des taux de droits de douane ne pourraient être

décidées que d’un commun accord du gouvernement de la république

française et le gouvernement de Sa Majesté Catholique.

Enfin, il y aurait

lieu de signaler que l’article trente de l’acte d’Algésiras

spécifiait que l’application du règlement sur la contrebande des

armes dans le Rif et, en général, dans les régions frontières des

possessions espagnoles, resterait l’affaire exclusive de l’Espagne

et du Maroc.

LE RÉGIME DOUANIER DU

PROTECTORAT FRANÇAIS

Dans les annales

des mérinides d’Abou Mohamed Salah Ben Abdelhalim129 on peut

constater que les français avaient fréquenté les côtes marocaines

depuis 1260. Peu après, un français, Bethen Court devait reconnaître

le littoral de Tanger jusqu’au Cap Blanc. En 1577, Henri III établit

un consul à Fès qui fut un commerçant marseillais dénommé Guillaume

Berard. En 1617, le Marseillais Castellane s’établit à Fès comme

consul français. Le 17 septembre 1631 un traité de commerce et

d’amitié fut signé entre le Maroc et la France. Parmi ses clauses on

peut noter :

“Que tous les

marchands français qui viendront aux ports du Royaume pourront

mettre à terre leurs marchandises, vendre et acheter librement, sans

payer aucun droit que la dîme”.

Depuis, le Maroc

concluait régulièrement des conventions de commerce avec la France

dont on peut citer notamment :

- un traité du 24

septembre 1631 fait à Safi ;

- un traité du 18

juillet 1635 fait à Safi également ;

- le traité de

Saint Germain En Laye du 29 janvier 1682.

En 1733, la France

vendait au Maroc pour 640.000 livres de toiles de France, telles que

les Lavals, les Bretagnes et les Cambrais, et pour 900.000 livres de

drap, papier, sucre, coton et quincaillerie. Mais, selon

Thomassy130, la décadence arrivait non moins rapide. Vers 1750, les

bâtiments français pour le Maroc n’étaient plus que dix à douze par

an et ne représentaient plus qu’un commerce de 400.000 à 500.000

livres. En 1764, se manifestaient en France d’intéressantes

initiatives pour un regain d’activité commerciale au Maroc. Le 28

mai 1767 fut signé en effet un important traité de paix et d’amitié

entre la France et le Maroc. Cette convention comportait des clauses

qui touchaient le commerce et les affaires.

Le 24 décembre

1892, un accord commercial était conclu entre la France et le Maroc

réglant notamment la réduction de certains droits douaniers et

l’annulation de diverses prohibitions. Sur toute une série de

marchandises. Les droits de douane furent dès lors réduits de

moitié1 3 1. Le 20 avril 1902 un second accord créait des postes de

garde pour maintenir la libre circulation entre le Maroc et la

frontière Oranaise et seconder les agents des douanes.

Le 8 avril 1904,

l’entente cordiale franco-britannique fut officialisée par la

signature de la convention Paul Cambon- Lans downe, qui permit à

l’Angleterre de reconnaître à la France le droit à une influence

prépondérante au Maroc en qualité de puissance limitrophe. Le

principe de la liberté commerciale au Maroc sera observé par la

France sans droit de préférence.

En 1905, l’Allemagne,

se disant oubliée dans les arrangements de 1904 déclare les ignorer.

Ainsi, avait-on pu constater un brusque revirement de la position de

l’Allemagne au début du XXème siècle, à l’égard de la politique

française au Maroc. Cette puissance avait d’abord manifesté à

différentes reprises son intention de ne pas entraver l’action de la

France au Maroc. Mais, le discours prononcé par Guillaume II à

Tanger le 31 mars 1905 contraignait la France, une année après, à

porter la question marocaine devant une conférence internationale

qui se tint à Algésiras avec la participation des représentants de

treize puissances132.

Le statut du Maroc

issu de la conférence fut caractérisé par le respect de trois

principes énoncés dans le préambule du traité : ”la souveraineté du

Sultan, l’intégrité de ses Etats et la liberté économique sans

aucune inégalité”. Le chapitre cinq de la convention introduisait un

nouveau règlement sur les douanes et la répression de la fraude et

de la contrebande. De nouvelles règles de conduite et de mise en

douane des marchandises furent également instaurées.

Conduite et mise en

douane des marchandises :

Les capitaines de

navires de commerce, venant de l’étranger ou d’autres ports du Maroc

devaient ainsi, dans les vingt quatre heures de leur admission en

libre pratique dans un des ports marocains, déposer au bureau de

douane une copie exacte du manifeste.

La douane avait, en

outre, autorité d’installer à bord des navires des agents de service

pour prévenir tout trafic illégal. Etaient toutefois dispensés du

dépôt du manifeste :

1) les bâtiments de

guerre ou affrétés pour le compte d’une puissance ;

2) les canots

appartenant à des particuliers pour usage personnel ;

3) les bateaux ou

embarcations utilisées pour la pêche côtière ;

4) le yachts employés

uniquement à la navigation de plaisance et enregistrés au port

d’attache dans cette catégorie ;

5) les navires chargés

spécialement de la pose et de la réparation des câbles

télégraphiques ;

6) les bateaux

uniquement affrétés au sauvetage ;

7) les bâtiments

hospitaliers ;

8) les navires écoles

de la marine marchande.

Les manifestes

déposés en douane devaient énoncer la nature et la provenance des

marchandises avec indication des espèces, marques et numéro des

colis. Tout retard de dépôt du manifeste dans le délai réglementaire

était sanctionné par le paiement d’une amende de cinquante pesetas

par jour de retard, sauf cas de force majeure. Le montant total de

l’amende du au retard ne pouvait cependant excéder six cent pesetas.

Lorsqu’un capitaine de navire présentait frauduleusement un